先週もNGAの実習はあったのだが、育苗の成長具合により今週の予定が変わるので下見に行った。本科の圃場は全面片付けられ寒ざらし状態にリセットされていた。温室内では案の定、ナス科の生育が遅く胚軸切断挿し木作業や移植作業ができる段階ではなかった。圃場ではタアサイが開花していた。スナップエンドウもなっていた。乾燥が激しく土がパサパサになっていた。

帰宅後、車庫上温室ではイチゴ(とちおとめ)がまた色づき、森の苺もまとまって色づき始めていた。(T)

長悦葱の苗にイネ科の草が生えていたので抜いて追肥をやった。外のダイコンに混植していたコマツナ(風のかおり)を収穫した。ブルーベリーにカルシウム肥料(石こう)を散布した。ボカシはまだ準備できていないので後日散布する。昨年ラビットアイ数品種をぶった切ってフクベリーを居接ぎしたが、失敗株があり、新しく出たシュートに再びフクベリーを接木した。穂木と同じような太さのものに接木したので活着は期待できる。

Youtubeに菜園だより170227ブルーベリー施肥・接木をアップした。(T)

車庫上デッキでまだ残っていた杉板部分も2×4材に張り替えた。杉板の時は垂木を敷いて板を張っていたが、2×4材はトタンの上に直置きでいけるので作業は極めて省力でさらに丈夫。すぐにステインを塗ったので防腐効果もあり長持ちする。これでずっと続けてきた車庫上の動線部分の改装が終わった。(T)

温室のミニトマトモモちゃんが熟し続けている。甘くおいしい。糖度を測ると12.6%。トマトは8%以上でも甘いと言われるのに高糖度だ。今年は育苗床のヒーターをワット数の少ないものに取り替えて、育苗には支障ないが、以前より余熱が少なく、温室内の最低気温は7℃ぐらいまで下がる。それでもイチゴもミニトマトも耐えている。育苗床で植え替えた菜っ葉類を徐々に温度の低い上の棚へ移動している。アロイトマトの挿し木も活着したようだ。イチゴのとちおとめの花が次々と咲き、実もなり続けている。(T)

物置ハウスのザーサイは1株だが先に咲いたので手の平授粉をした。雨よけハウスのダイコン畝に混植の菜っ葉類が収穫期になったので収穫した。ダイコンは2列あり1つは12月まきの天宝。もう一つは1月まきの春神楽。ともに株間15cmの密植栽培。菜っ葉を収穫して空いたスペースにダイコンの葉がこれから茂る。4月にはダイコンが収穫になる。そのころアロイトマトを植えてリレー栽培をする。昨年曲げておいた直管を使い、まだ時期的には早いのだが、ジャガイモ畝の上にカボチャ用のアーチトンネルを組んだ。

Youtubeに菜園だより170224菜っ葉収穫・アーチ支柱をアップした。(T)

NGAは午後からだったので雨も降らず、気温も高かった。温室で発芽したアブラナ科の苗を6cmポットに移植した。キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、カリフラワーのほか、チンゲンサイ、ミズナ、カラシナも直まきでなくポット移植で育苗。スプラウトも収穫。圃場ではダイコン、ハツカダイコン、タアサイ、カブ、カリフローレ、ブロッコリー、キャベツ、カーボロネロなど大量収穫だった。タマネギ、ニンニク、エンドウなどにぼかしを追肥した。きょうもお土産はいっぱいだった。温室の棚はスプラウトから移植したアブラナ科野菜に置き換わった。(T)

ブロッコリー(しげもり)キャベツ(冬美)ホウレンソウ(ソロモン、日本)大葉春菊、コマツナ(風のかおり)を収穫した。波板畝のホウレンソウの収穫が終わったので跡を片付け、雨よけハウスで生育中の菜っ葉(コマツナ、壬生菜、カラシナ、ルッコラ、ミズナ)を間引いて移植した。先日準備した苗床に新根切りでまき溝をつけ、タマネギ(シャルム)の1回目の種まきをした。第1農園へ移動し、畝を立ててマルチを張り、ジャガイモ(キタアカリ)の切り込み植えをした。切り込んでいるので芽出しの手間も省け、土寄せも不要で6月の収穫に至る省力栽培だ。

Youtubeに菜園だより170222間引き移植・種まき・ジャガイモをアップした。(T)

昨日は南風。前線が通り過ぎて今日は北風。天気は良かった。移植をし始めると温室の育苗床はにわかに賑やかになってくるこの季節。マットヒーターで順調に育っている。パセリに本葉が出たので6cmポットに移植した。パセリは付け合わせ野菜が一般的だが、栄養価も高いので、今年はちょっと多めに植えてみようかと思っている。とれすぎても冷凍保存が可能なのもよい。ブルーベリーが結実し上を向いている。森の苺は少しずつ熟すので冷凍庫に溜め込んでいる。(T)

昨年の夏につづき、東葛園芸クラブに「ブルーベリーの春先の作業・管理」の話に行った。午前中は良い天気だったが、昼過ぎは南風が強く吹き、暗雲がどんどん流れて暗くなり、夕方は雨になった。帰宅後温室を覗くときのう挿し木したトマトは全部ピンとしていた。(T)

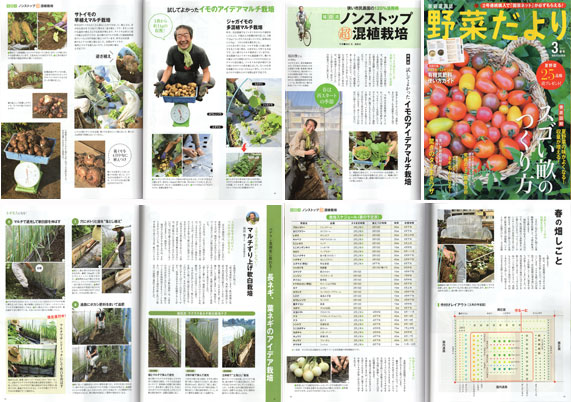

温室ではトマトの本葉が出始めた。遅れてイタリアンナスや白ナスも芽が出揃ってきた。トマトの本葉が出たので早速胚軸切断挿し木育苗をした。地際で胚軸をカットして1時間ほど天恵緑汁希釈液に浸して6cmポットに挿した。こうすることで植物共生細菌(土着菌)が切断部分から入り、強く逞しく育つようになる木嶋利男先生の方法だ。(T)

農大で世田谷の公開講座があったついでに下見をした。温室ではナスやピーマンの発芽がイマイチだがアロイトマトは発芽していた。圃場に行くと昨日の春一番の影響と思われ、ジャガイモのマルチとタマネギのトンネルとマルチが剥がれていた。そのままにするわけもいかず、すべて修復した。ソラマメ(大天)には花が咲き、その根元にはハツカダイコンができていた。10月まきのダイコン(夢誉)はまだ残っている。芽キャベツも小さいながらできていた。ブロッコリー(しげもり、とくみのり)はまだいくつも頂花蕾があり、収穫後の側花蕾もいっぱいあった。カリフローレもある。キャベツ(冬美)もできていた。今年は最後まで収穫が続きそうだ。(T)

はくれいカブを収穫した。この時期は葉が伸びずずんぐりしている。まだブロッコリー(しげもり)には収穫していない頂花蕾がある。雨よけハウス内が暑かったので北側の側面のポリを少し開けて換気した。園の東側が防鳥網を支える単管だけだったので上に横渡しの直管を取り付け、たるんでいた防風網は引っ張り上げた。タマネギ用の苗床を作った。丁寧に土をふるい、木枠を組んで中の土を均一にして今日は水やりまでにしてしばらく落ち着かせてから種をまく。ブルーベリーの花芽が動き始めている。(T)

カーボロネロの種をまいた。9日にまいたプラム型ミニトマトの新品種「リースリング」が発芽した。モモちゃんがとれ続けている。オレンジクインなど本葉が見え始めたので6cmポットに移植を始めた。ハクサイ(オレンジクイン、娃々菜)キャベツ(輝)チンゲンサイ(シャオパオ)カラシナ(コーラルリーフプルーム)カリフラワー(カリフローレ)ほか。(T)

ファミリー農園用に作ったボカシの乾燥に入った。2回目の練馬大根の沢庵漬けを取り出し持ち帰った。つぎはぎハウスのカリフローレ跡にメロン用の畝立てをした。メロンまでには時間があるので12月まきのマノアを植え、さらに雨よけハウスで芽を出している菜っ葉類をいろいろ間引いて移植した。種をまくより早い成長になる。まだ寒いのでトンネルをかけた。スパルタンの枝の色、真冬の赤みが消え始めた。春の兆しだ。

Youtubeに菜園だより170215マノアなど植え付けをアップした。(T)

自家採種のナス科の種が順に発芽している。人工授粉したブルーベリー、花弁が落ちて上を向き始めたのもある。受精した証拠だ。西洋ネギ(リーキ)を栽培しようと先にポットまきもした。ホウレンソウもポットで育苗中。3月まきより早くとれるはず。1月17日まきのマノアとセロリを6cmポットに1本ずつ移植した。(T)

きょうは遅く出た上に西武池袋線が遅れ、午前中は作業ができなかった。雨よけハウス内春ダイコンの畝に混植のコマツナ(風のかおり)が収穫期になった。良い香りがする。ブロッコリー(しげもり)清流みず菜も収穫した。スパルタンの穂木を採取した。しばらく天恵緑汁希釈液に浸けた。そのほか剪定枝の片付け、水やりなどをした。(T)

車庫上温室では2月4日まきの春野菜の芽が出ている。キッチンマットホットカーペットで十分な結果だ。アブラナ科の発芽は早い。ほかのナス科はまだ出始めだが、アロイトマトは早かった。今年はミツバチがいないのでブルーベリーの人工授粉をしている。電動歯ブラシバイブで4品種の花粉を容器内に落とし、混合して筆で柱頭に授粉する。エンドウ(ニムラサラダスナップ、乙女2号絹莢)、森の苺、ミニトマト(モモちゃん)を収穫した。

Youtubeに車庫上園芸170212授粉と収穫をアップした。(T)

ファミリー農園の収穫と片付けを野菜だよりの取材とともにした。朝は霜が降り葉も土も凍っていた。トンネルを外し、守るーむの防虫網を取りはずし、骨組みを分解の後、残った野菜を全部収穫した。今までになく最後の大収穫だった。残渣入れの穴を掘った。マルチをはがすと中はほかほかの土になっていた。植物の根と微生物が耕しているのだろう。更地にして片付け7年目のファミリー農園が終了した。3月15日から8年目がスタートする。

Youtubeにファミリー農園170211収穫と片付けをアップした。(T)

ホームセンターの割引日だったので直管と材木を買ってきた。覆下栽培のホウレンソウが収穫期になったので部分収穫した。ほかにブロッコリー(しげもり)キャベツ(冬美)カリフローレも収穫した。このまえ立てた畝にジャガイモを植えた。今年は切らずに丸ごと2条植えでメークイン、キタアカリ、男爵薯、アンデスを植えた。アンデスは自家採種。すでにマルチを張っていて、植えるところに一筋の切り込みを入れ、種芋を入れて、上がマルチ面と同レベルになるまで押し込む方法にした。この方が作業は楽で、ほとんどの芽はスリットから出てくるので芽出し作業が軽減できる。芽かきはする。

Youtubeに菜園だより170210ホウレンソウ・ジャガイモをアップした。(T)

天気予報通りずっとみぞれが降った。NGAは午前中座学の後、午後、最初は全員で温室内でレタスのポット移植とスプラウトの収穫をした。その後2班に分かれ圃場組はジャガイモの植え付け、今年はマルチを張った畝に切れ込みを入れ、種イモは切らずに丸ごと植えにした。カブ(はくれい)を部分収穫、先週に続き雨よけハウスのダイコン(夢誉)も収穫。タアサイの葉かき収穫もした。もう一組は消毒槽への赤玉と腐葉土の積み込み。テントを張ってもらい、ふるい作業場はみぞれをしのげた。(T)

きのうの研修会の質問の中にファミリー農園の土壌pHは?というのがあり、そういえば今まで測ったことがなかったので、今朝土壌サンプルを採取し測った。結果はpH6.6で多くの野菜に適したちょうどいい値だった。MKシード会レディース研修会2日目は大宮。研修会前の懇親昼食会がパレスホテル大宮であり、春らしい懐石料理をおいしくいただいた。漬物の中に小さなひょうたんが入っていたのが珍しかった。午後はフクダ流を語った。(T)

MKシード会レディース研修会が浅草橋であり出掛けた。研修会前に懇親昼食会がタイ料理のパヤオであり、香辛料満載の料理をたらふくいただきおいしかった。研修会はパワポとビデオで家庭菜園フクダ流を語った。(T)

JA東京あおばブルーベリー研究会の剪定講習会が永井農園であった。午前中は晴れていたが、講習会が始まる午後は雲が厚く強い風が吹いた。住宅地に囲まれた永井農園には手作りのキャラクターのベンチなどがあって微笑ましい。ラビットアイとサザンハイブッシュのサンシャインブルーを剪定した。きょうは若い方もちらほらおられた。(T)

車庫上温室では鉢植えのブルーベリーの花が咲き、良い香りが漂っている。12月にまいたマノアの苗ががっちり育っている。昨日まき忘れたチンゲンサイ(シャオパオ)など菜っ葉類(わさび菜、コーラルリーフプルーム、チマサンチュ、ルッコラ、ミブナ、タアサイ、ミズナ、大葉春菊)を追加播種した。ホウレンソウ(スプリング)も育苗するが、途中移植は嫌うので、6cmポットに直まきで苗にして3月にそのまま植える。ファミリー農園の開園時にまくよりはずっと早くとれるはずだ。(T)

風も弱く昼間はかなり暖かかった。いつも1月中に片付けるが、今年のファミリー農園は野菜だよりの最後の取材のため来週の土曜日に一挙に片付けることにしているが、ポリトンネルの中のホウレンソウやミズナは雨が当たらないのであと1週間少しでも伸ばそうと水やりに行った。よその区画はかなり片付けられてきた。いよいよ春野菜の種まき2回目、マットヒーターはちゃんと稼働しているので一安心。1月まきのレタスにつづいてパセリとセロリのメモ出た。きょうの種まきはナス科とアブラナ科が中心で18品種をまいた。9cmポットに10粒、多いものは20粒ずつまいた。まだ夜は冷えるのでヒーターの上にはポリキャップをかぶせて保温している。(T)

しばらく農園に行かないのでブロッコリーやタアサイなどを多めに収穫した。ラビットアイブルーベリーの剪定は一応終わった。デライト3株が並んでいるところにひきつづき徒長枝同士をつなぐ手つなぎ誘引をして3重連にした。2011年に西東社から発刊の「有機・無農薬野菜づくり」が大判にリメイクし、16ページ増えて「有機・無農薬おいしい野菜づくり」として刊行された。(T)

NGAは春野菜の種まきの2回目でナス科(トマト、ナス、ピーマン、シシトウ、トウガラシ)アブラナ科(キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ハクサイ、カラシナ、チンゲンサイ、ミズナ)を12cmポットに20粒前後ずつまいた。スプラウトもいっぱいまいた。圃場では10月まきの密植栽培のダイコン(夢誉)を部分収穫した。トンネルでなく雨よけハウスで栽培したが、春ダイコンのように小トンネルをかけることもなくこの時期によく太っていた。ほかにキャベツ(冬美)カリフローレ、ブロッコリー(しげもり)チンゲンサイも収穫した。来週植えるジャガイモの畝を準備した。

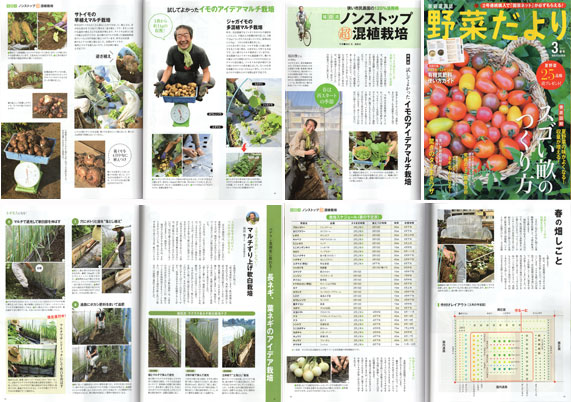

野菜だよりの3月号が届いた。今回で「ノンストップ混植栽培」の連載は最終回になる。ほかに別ページではネギの板枠栽培からマルチずり上げ栽培までの変遷も取り上げられた。ファミリー農園の連載ということで守るーむを立てたり、いままでファミリー農園でやらなかった作物も加えていろいろやったが、予想外にとれたものやとれなかったものなどやってみてわかったことがいっぱいあった。この経験をもとに今年も再びいろいろ挑戦してみたい。(T)

カリフローレがまだいくつか残っている。もう少し置きたいところだが、厳寒期のため花蕾に覆いをしていても寒さで傷むので早めに収穫した。ずっしりと重い。長悦葱の育苗を9515マルチでやっているが、草取りの手間も省けて管理がしやすいのでよい。雨よけのコマツナが一斉に発芽した。ブルーベリーはクライマックスも接木のスパルタンも徒長枝をできるだけ切らずに紐で引っ張って垂れさせる誘引をした。徒長枝が多いデライトは株同士の徒長枝を手繋ぎ誘引した。(T)